黔剧与《秦娘美》

发布日期:2025-04-08 16:21 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】

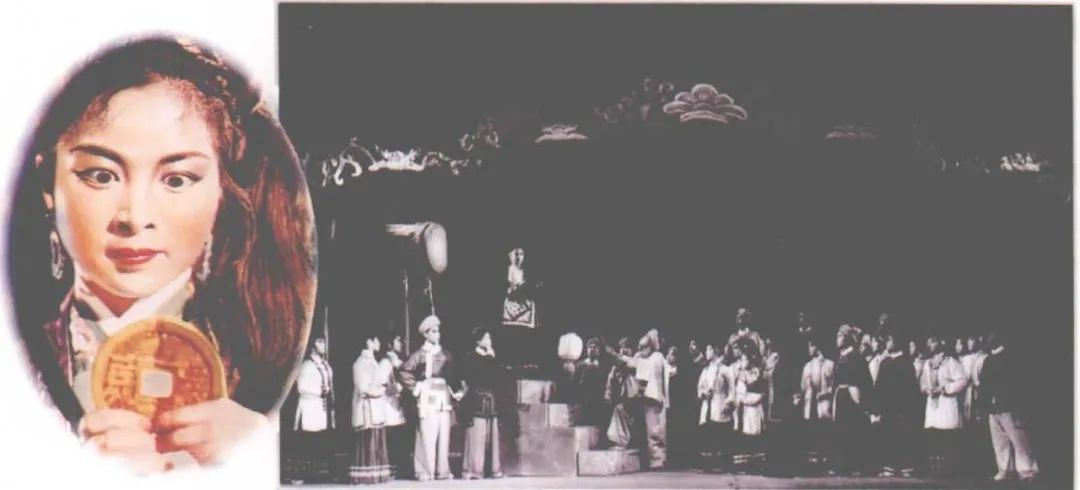

黔剧《秦娘美》(1960年)

戏剧艺术在贵阳开始流传为明永乐年间(1403—1424),至今已有580多年的历史。明嘉靖、隆庆间,戏曲家魏良辅所著《南词引证》书中有“自徽州、江西、福建俱作弋阳腔,永乐间云、贵二省俱作之,会唱者颇入耳”的记载。《中国大百科全书·戏曲卷》也记有:“明初至明中叶百余年间,弋阳腔已流传于皖、浙、鄂、湘、云、贵等省。”明隆庆三年(1569年)已建贵阳府,“会唱者颇入耳”这一事实说明当时戏曲已流传贵阳。

明万历至清乾隆、嘉庆的120多年间,贵阳相继传入昆曲、秦腔、楚调。清同治、光绪年间,又出现贵州戏(梆子、皮簧)班泰洪班。川剧、湘剧也在这时入黔。民国初年,贵阳始有话剧、京剧。民国35年(1946年)后,始有评剧、豫剧、越剧。

解放后,诞生新的剧种黔剧,发展了贵州地方戏曲艺术,2008年黔剧被列入国家非物质文化遗产名录。

黔剧的前身是贵州扬琴。贵州扬琴,亦称贵州弹词、文琴,是一种以扬琴为主要伴奏乐器,分角色坐唱的说唱艺术。

1950年,大定(今大方)县的扬琴艺人为配合“清匪反霸”运动,用贵州扬琴的曲调为秦腔剧本《穷人恨》配曲,用当地方言演出,开创了黔剧的先声。此剧用扬琴、三弦、胡琴伴奏的调子,传达悲喜的剧情,歌曲台词通俗易懂,受到广大群众的欢迎。

1952年秋,黔西县扬琴艺人徐有三、封炳坤、李绍芝、魏利亨等,将婺剧剧本《百日缘》配以贵州扬琴唱腔,用当地方言道白,模仿京剧、川剧的表演、锣鼓,演出获得成功,并取名为文琴戏。尔后,徐有三又将贵州扬琴的传统曲目《搬窑》整理改编成文琴戏排练,在该县武神庙为第一次区乡干部会演出,熟悉的乡音土语引起了观众的共鸣,这次演出被黔剧界认为是黔剧的诞生。

1954年春,黔西县成立业余文琴剧团。为建立文琴戏的观众基础,该团在以后的两年中,到全县百分之七八十的乡镇演出,受到普遍欢迎。随后,该团又到临近的金沙、织金两县演出,为观众喜闻乐见,并激起两县扬琴艺人的仿效。文琴戏和黔西业余文琴剧团的出现,引起文化主管部门的重视。1956年5月,黔西县人民政府批准成立黔西县文琴剧团,贵州出现第一个专业文琴剧团。

1957年后,各地在黔西县文琴剧团的影响下,相继成立专业或半专业文琴剧团,并于1959到1960年间举行了两次文琴戏会演,黔西县文琴剧团作为贵州的地方剧种出访四川,到成都、重庆演出。在党和国家的关怀下,1959年,文琴戏正式定名为黔剧。

1958年9月1日,贵阳市黔剧团成立,全团60余人。同年,以贵州省侗族民间故事剧《珠郎娘美》改编的黔剧《秦娘美》为建团首演。此后,又在遵义、贵阳为董必武、邓小平、杨尚昆、陈毅、胡耀邦等中央领导同志演出。1960年春,以《秦娘美》剧组人员为基础,组成贵州省黔剧赴京演出团,到北京汇报演出。

1960年5月2日,周恩来总理来贵阳视察工作,观看贵阳市黔剧团演出的折子戏《卓文君》和黔西县黔剧团演出的《拷红》,并上台与演员合影。次日,周总理题词勉励剧团全体成员:“黔剧演出团的同志们,望你们在党的领导下,高举总路线的旗帜,坚持毛主席的文艺方针,发扬黔剧自己的风格,吸收其他剧种的优点;融会贯通,推陈出新,为创造新黔剧而奋斗。”12月,贵阳市黔剧团与黔西县黔剧团合并成立贵州省黔剧团。

1953年5月贵阳召开首届戏曲工作会议

随着电影技术的发展,贵州戏曲逐渐走进银幕,形成了独特的艺术表现形式,为推广和传承贵州文化贡献了重要力量。《秦娘美》就是中国传统戏曲片中的经典之作,艺术表现具有独特性,既表现了古典戏曲的特点,又体现了现代电影艺术的风格。

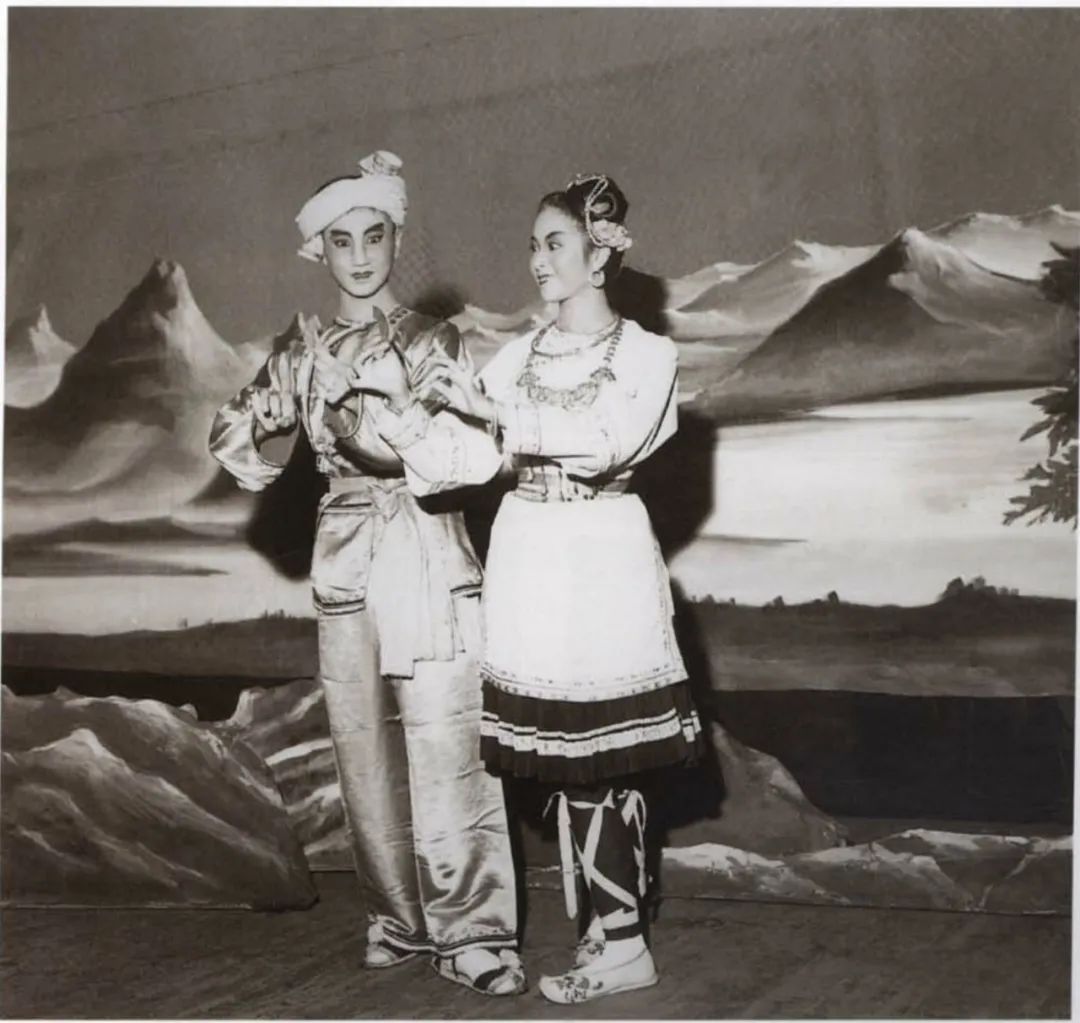

黔剧《秦娘美》讲述一百多年前在古州三保有个美丽的侗族姑娘秦娘美与邻寨青年农民珠朗相爱,但当时侗族有个“养女从舅”的不合理规定,他们为了争取婚姻自由,便逃到一个名叫七百贯洞的地方。这里的地方官银宜垂涎秦娘美的姿色,妄图霸占,竟将珠朗害死。秦娘美在群众帮助下,用计将银宜埋葬在他自己的坟墓中,除了害,报了仇。

贵阳市黔剧团演出的黔剧《秦娘美》剧照

1960年,上海海燕电影制片厂剧组从云南回上海路过贵阳时,在人民剧场观看《秦娘美》。厂长沈浮,主演秦怡、康泰等赞扬该剧很美,并说可以搬上银幕。他们回到上海后研究决定,将《秦娘美》拍成戏曲艺术片,并请老导演孙瑜任该剧导演。10月,上海海燕电影制片厂将《秦娘美》搬上银幕,拍摄成戏曲艺术片,1961年,该片发行于国内及东南亚一带。影片上映后大获成功,黔剧走向全国并为国人所熟知。

《秦娘美》戏曲艺术片海报

1961年8月13日《贵州日报》发表了林钟美写的《漫谈第一部黔剧艺术片〈秦娘美〉》的影评。“我省第一部戏曲艺术片《秦娘美》上映了。”“黔剧《秦娘美》剧本和原来的侗戏本比较起来,其成功的地方,除了矛盾更集中、情节更精炼、人物更丰满、结构更严整之外,主要是剧的主题思想更鲜明、更积极了。”“戏曲艺术片《秦娘美》则基本上是按黔剧的舞台演出搬上银幕。”“影片《秦娘美》承继了舞台演出本的优点,在影片中更着力地描绘和歌颂了群众的力量和智慧。影片这样处理,给秦娘美的故事增添了新色彩,赋予了新生命。”

随着黔剧团的发展,新兴的地方剧种黔剧得到文艺界专家以及广大观众的认可和肯定,黔剧渐渐成为祖国戏剧花园中一朵美丽的山花。

| 下一篇:偏坡布依服饰 |