贵阳市2021年上半年经济运行情况分析

发布日期:2021-07-30 11:42 浏览次数:0次 字体:【大 中 小】

上半年,全市上下认真落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神,全面贯彻执行省委、省政府和市委、市政府各项决策部署,大力实施“强省会”五年行动,以高质量发展统揽全局,巩固疫情防控和经济社会发展成果,营商环境改善,发展预期向好,内生动力加强,全市经济运行稳定恢复、稳中加固、稳中提质。

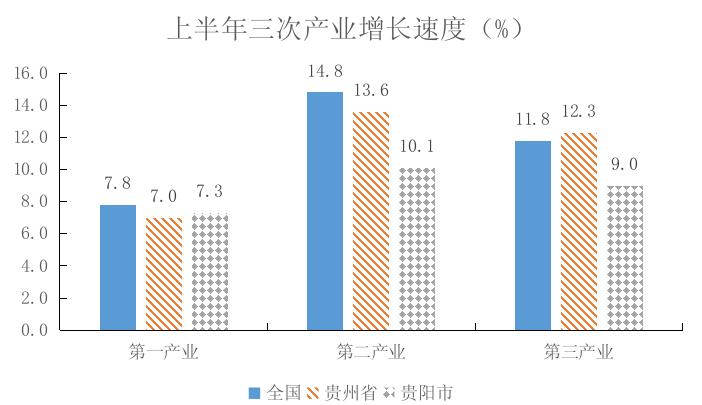

根据市(州)统一核算结果,上半年,全市生产总值2042.15亿元,同比增长9.3%,比2019年同期增长10.8%,两年平均增长5.2%。分产业看,第一产业增加值81.00亿元,增长7.3%,比2019年同期增长12.4%,两年平均增长6.0%;第二产业增加值744.33亿元,增长10.1%,比2019年同期增长12.2%,两年平均增长5.9%;第三产业增加值1216.82亿元,增长9.0%,比2019年同期增长9.8%,两年平均增长4.8%。三次产业结构为:4.0:36.4:59.6。

一、经济运行稳中加固

(一)农业经济增势平稳,种植业增长拉动有力。

上半年,全市农林牧渔业总产值133.20亿元,同比增长8.8%,增速比一季度提高0.7个百分点,比2019年同期增长14.0%,两年平均增长6.8%。其中,农林牧渔专业及辅助性活动总产值6.89亿元,增长6.1%,增速比一季度回落1.3个百分点。

种植业增长拉动有力。上半年,全市种植业产值84.35亿元,同比增长9.0%,增速高于全市农林牧渔业总产值0.2个百分点,占全市农林牧渔业总产值的比重达63.3%,是全市农业的第一大产业,是拉动农业增长的主动力。其中,蔬菜产量138.74万吨,增长10.5%;食用菌产量2.39万吨,增长30.8%;水果产量0.66万吨,增长26.1%;茶叶产量759.82吨,增长18.1%。

牧业产值稳中有升。上半年,全市牧业产值39.07亿元,同比增长8.5%,占全市农林牧渔业总产值的比重为29.3%。其中,生猪出栏66.20万头,增长27.6%;家禽出栏1626.27万羽,增长94.6%;四大肉类总产量9.11万吨,增长46.3%。

(二)工业生产保持稳定,部分行业增势较好。

上半年,全市规模以上工业增加值同比增长11.5%,增速比1-5月回落3.3个百分点,比2019年同期增长14.7%,两年平均增长7.1%。

三大门类保持增长。上半年,全市规模以上采矿业增加值同比增长0.5%,比1-5月回落143.9个百分点,拉动规模以上工业增加值增长0.01个百分点;规模以上制造业增加值增长11.3%,比1-5月回落1.2个百分点,拉动规模以上工业增加值增长9.7个百分点;规模以上电力、热力、燃气及水的生产供应业增加值增长15.3%,比1-5月回落4.3个百分点,拉动规模以上工业增加值增长1.8个百分点。

36个行业大类“25升11降”。上半年,全市规模以上36个行业大类中,25个行业大类实现正增长,拉动规模以上工业增加值增长12.3个百分点,11个行业大类呈下降态势,拉低规模以上工业增加值增速0.8个百分点。

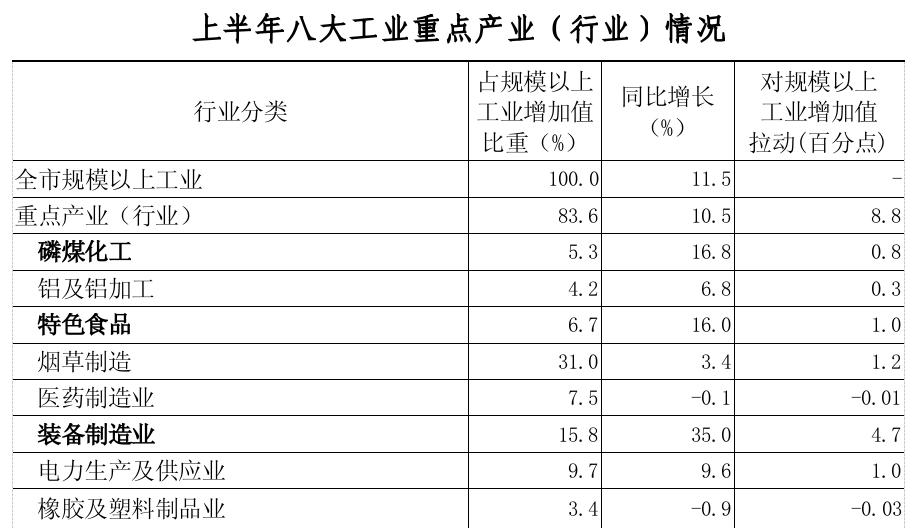

装备制造业拉动显著。上半年,全市八大重点产业(行业)增加值同比增长10.5%,占规模以上工业增加值比重为83.6%,拉动规模以上工业增加值增长8.8个百分点。八大重点产业中,规模以上装备制造业增长35.0%,占规模以上工业比重15.8%,增速高于规模以上工业增加值23.5个百分点,拉动规模以上工业增加值增长4.7个百分点。其中,规模以上电子信息制造业增加值增长58.9%,占规模以上工业比重7.8%,增速高于规模以上工业增加值47.4个百分点,拉动规模以上工业增加值增长3.3个百分点。

(三)固定资产投资结构优化,工业投资增长较快。

上半年,全市固定资产投资同比下降2.8%,增速比1-5月回落12.9个百分点,比2019年同期下降6.6%,两年平均下降3.4%。其中:建安工程投资增长1.3%,占全部投资的71.3%,占比较去年同期提高2.8个百分点。

工业投资增长较快。上半年,全市工业投资同比增长28.8%,增速高于全部投资31.6个百分点;占全部投资的比重为17.2%,占比较去年同期提高4.2个百分点。其中,制造业投资增长30.5%,占全部投资的比重为14.4%。

高技术产业投资增长较好。上半年,全市高技术产业投资同比增长0.9%,占全部投资的比重为6.0%,占比较去年同期提高0.2个百分点。其中,高技术制造业投资增长49.5%。

资金到位保障有力。上半年,全市固定资产投资实际到位资金1036.89亿元,同比增长23.0%,增速高于全部投资25.8个百分点,其中,固定资产投资项目增长26.0%,房地产开发项目增长18.9%。从结构来看,国内贷款、自筹资金、其他资金分别增长16.6%、33.4%、18.3%,合计占本年到位资金的98.2%;国家预算资金下降32.5%,占本年到位资金的1.8%。

(四)消费市场稳中向好,网络销售持续升温。

上半年,全市社会消费品零售总额1120.87亿元,同比增长20.1%,增速比一季度回落16.3个百分点,比2019年同期增长22.0%,两年平均增长10.5%。其中,限额以上社会消费品零售总额471.03亿元,增长7.5%,增速比1-5月回落4.1个百分点,比2019年增长15.1%,两年平均增长7.3%。

批零住餐增长稳定。上半年,全市批发业销售额1879.83亿元,同比增长27.1%,两年年均增长14.1%;零售业销售额756.74亿元,增长16.2%,两年年均增长8.5%;住宿业营业额21.51亿元,增长55.4%,两年年均增长4.2%;餐饮业营业额87.48亿元,增长56.6%,两年年均增长13.6%。

生活类消费增势较好。上半年,全市饮料类零售额同比增长124.9%,增速较去年同期提高78.8个百分点;服装、鞋帽、针纺织品类零售额增长18.5%,提高43.1个百分点;体育、娱乐用品类增长812.0%,提高853.3个百分点;报刊杂志类增长90.2%,提高124.1个百分点;通讯器材类增长15.2%,提高43.4个百分点。

网络销售持续升温。上半年,全市限额以上通过公共网络实现的商品零售额70.96亿元,同比增长26.7%;占限额以上单位商品零售总额比重为15.6%,较去年同期提高3.1个百分点;拉动限额以上社会消费品总额增长3.4个百分点。

(五)规模以上服务业增长强劲,重点行业支撑显著。

1-5月,全市规模以上服务业企业783家,营业收入412.01亿元,同比增长50.2%。

八个重点行业支撑显著。1-5月,全市规模以上服务业八个重点行业营业收入184.18亿元,占全市规模以上服务业营业收入的44.7%,占全省八个重点行业营业收入的比重继续保持在70%以上,同比增长63.4%,今年以来一直保持两位数的高位增长。

新兴服务业占比突破50%。1-5月,全市互联网和相关服务、软件和信息技术服务业营业收入92.94亿元,占八个重点行业的比重为50.5%,比重进一步提高;同比增长123.3%,今年以来继续保持三位数的高速增长。

租赁和商务服务业加速增长。1-5月,全市租赁和商务服务业营业收入39.30亿元,占八个重点行业比重为21.3%,同比增长31.6%,增速比1-4月提高1.6个百分点。

(六)财政收支增长较好,金融存贷款保持平稳。

上半年,全市财政总收入555.55亿元,同比增长18.7%,增速由负转正,比一季度提高19.6个百分点。一般公共预算收入226.21亿元,增长15.7%,增速比一季度提高1.3个百分点;其中,税收收入174.14亿元,增长14.5%,增速比一季度提高0.1个百分点。一般公共预算支出271.49亿元,增长3.6%,增速比一季度提高2.2个百分点。

6月末,全市金融机构人民币各项存款余额13409.06亿元,同比增长7.5%,增速比一季度回落0.9个百分点;金融机构人民币各项贷款余额16755.67亿元,增长11.0%,增速比一季度回落0.8个百分点;金融机构人民币存贷款余额增长9.4%,比一季度回落0.9个百分点。

(七)居民消费价格平稳上升,工业生产者价格持续上涨。

上半年,全市居民消费价格同比持平,涨幅比一季度提高0.9个百分点。八大类消费价格呈“四升二降二持平”态势,其中,其他用品和服务类上涨1.3%;交通和通信类上涨1.3%;医疗保健类上涨0.3%;居住类上涨0.2%;食品烟酒类、生活用品及服务类同比持平;衣着类下降2.9%;教育文化和娱乐类下降0.5%。

上半年,全市工业生产者出厂价格同比上涨1.5%,涨幅比一季度提高0.9个百分点;工业生产者购进价格上涨6.0%,涨幅比一季度提高3.3个百分点。

二、高质量发展成效显现

(一)新型工业化进程加快推进。

上半年,全市规模以上六大新产业增加值同比增长20.5%,高于规模以上工业增加值增速9.0个百分点,六大行业中有四个行业增加值增速超过20.0%,其中,数字经济产业(制造业)增加值增长60.0%。与新型工业化相关的电力、热力的生产和供应业投资增长24.8%,装备制造业投资增长6.1%。

(二)新型城镇化规模稳步发展。

2020年,全市城镇常住人口达479.60万人,城镇化率提高到80.07%,高于全省26.92个百分点。上半年,全市限额以上商品零售中,城镇消费同比增长9.1%,比2019年同期增长21.5%,两年年均增长10.2%,占限额以上社会消费品零售总额的比例为89.1%。与新型城镇化相关的教育投资增长14.1%;公共设施管理业投资增长13.4%。

(三)农业现代化水平质效齐升。

上半年,全市建成9个辣椒种植示范点,推广辣椒生态化栽培技术;打造6500亩羊肚菌示范栽培,实现羊肚菌上市产值近1亿元;建立优质中药材种植示范基地5千亩,实现生态发展与中药材产业发展有机融合;实施低产茶园提质增效建设项目面积1.5万亩;3个2020年省级生猪产业重点项目已经全部建成转入生产阶段;5个2021年省级重点项目已全部启动建设;稻田生态渔业、冷水鱼养殖、循环水养殖等特色水产生态养殖项目初见成效,上半年渔业产值同比增长22.0%,水产品产量增长24.3%。与农业现代化相关的农副食品加工业投资增长121.5%。

(四)旅游产业化基础巩固夯实。

上半年,全市接待国内游客7427.46万人次,同比增长36.0%,旅游收入841.16亿元,增长45.6%。与旅游产业化相关的限额以上住宿业营业额增长55.9%,餐饮业营业额增长55.7%;批发和零售业投资增长157.8%,住宿和餐饮业投资增长108.7%;铁路运输业增加值增长28.4%;航空运输业增加值增长44.1%。

三、存在的困难和问题

(一)工业增速差距扩大,重点行业支撑下降。

一是企业效益有所回落。1-5月,全市规模以上工业企业利润总额同比增长46.5%,比1-4月回落10.5个百分点;营业收入增长22.3%,比1-4月回落3.1个百分点;营业收入利润率13.2%,比1-4月回落0.1个百分点。

二是企业经营成本上升。上半年,大宗商品价格普遍上涨,对中下游行业影响加大,企业普遍反映经营成本上升,融资困难,为了保证企业基本运行,部分企业主动减产,以缓解资金、人工所带来的压力。受国际贸易摩擦,铁矿石价格上涨等因素的影响,全国钢铁价格上涨幅度大,且波动性较大,水泥、钢结构、商混、玻璃等建材行业生产订单下降幅度大,部分企业甚至出现间隙性停产状态。

(二)在库项目推进缓慢,投资保持增长难度较大。

一是在库项目进度缓慢。上半年,全市在库项目1344个(含房开项目),计划总投资17434.01亿元,6月完成投资同比下降42.6%,降幅比5月扩大5.6个百分点。当月完成5000万元以上的投资项目52个,比5月减少7个;当月完成5000万元以上的房地产开发项目27个,比5月减少7个。

二是新入库项目计划总投资不足。上半年,全市新入库项目498个,计划总投资1462.55亿元,同比下降18.1%。其中,5000万以上项目195个,同比持平,计划总投资804.41亿元,下降14.0%;房地产开发项目25个,同比减少19个,计划总投资582.72亿元,下降26.5%。

(三)消费市场增长乏力,支柱产业增速放缓。

一是石油及制品类增速由正转负。6月,全市限额以上石油及制品类零售额同比下降14.8%,降幅比5月扩大4.9个百分点,拉低当月限额以上社会消费品零售总额增速2.4个百分点;上半年,石油及制品类零售额下降0.6%,增速由正转负,比1-5月回落3.9个百分点,拉低限额以上社会消费品零售总额增速0.1个百分点。

二是粮油、食品类零售走低。上半年,全市限额以上粮油、食品类零售额同比下降5.3%,拉低限额以上社会消费品零售总额增速0.6个百分点。一是疫情防控持续向好,群众对食品及生活必需品的储藏、备用需求降低;二是部分食品门类价格下降,猪肉禽蛋价格今年以来持续走低,全市大型商超的经营都不同程度出现下滑。

三是汽车类销售不景气。6月,全市限额以上汽车类零售额下降22.8%,降幅比5月扩大7.2个百分点,拉低当月限额以上社会消费品零售总额增速6.9个百分点。随着近年来公共出行的便利、城市交通的拥堵等因素叠加影响,我市汽车保有量趋于饱和,汽车销售市场整体增量较小并有下降趋势。

四、下一步工作建议

(一)精准扶持,推动经济高质量发展。

进一步优化营商环境,继续跟踪服务好支柱产业、重点企业,以“强省会”五年行动为抓手,积极争取省对我市各行业的政策、资金等方面支持,通过完善配套措施,确保国家、省和市出台的各项惠企政策落地落实,切实解决企业生产经营中的具体困难,帮助企业更好、更快发展。

(二)加快进度,推动投资高质量转型。

加快推动项目建设力度,深入实地调研项目推进情况,找准问题,帮助解决项目建设中遇到的困难;对新开工项目,要抓紧完备项目前期手续,确保新开工项目按期开工,确保已开工项目尽早实现主体动工,以便尽快成功申报入库。确保续建项目在工程质量和安全生产的前提下,抢工期、抓进度,形成尽可能多的实物工作量。同时,针对在库项目和谋划项目中资金、土地等有困难项目加大帮助力度,既要抓住国家补短板稳投资的政策机遇,准确把握国家项目投向,又要加强政银企合作力度,推动银企常态化对接,要强化土地要素保障,积极运用土地利用总体规划和城市总体规划,合理安排建设项目用地。

(三)紧盯增量,形成拉动经济新增长点。

结合“十四五”规划和“强省会”五年行动,围绕新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化等重点领域,围绕高质量发展相关领域,加大相关行业招商引资力度,加大重大项目谋划储备,争取再引进一批大企业,再谋划开工一批大项目,不断提高质量效益。同时,各行业主管部门要进一步加大上规入统工作力度,系统谋划工作流程,完善相关工作机制,加大部门沟通与联系,加大企业调研、监测力度和频次,及时掌握企业各项指标发展情况,积极挖掘有潜力的企业,有针对性培养和扶持,不断壮大全市规模以上(限额以上)企业数量和规模,真实、及时、准确反映发展成效。

(四)依法统计,不断提高统计规范化水平。

指导好企业、项目单位依法依规及时上规入库、入统,督促指导调查对象严格按照国家统计方法制度健全统计台账,收集整理好原始资料凭证记录及相关佐证材料,积极配合国家查询,及时、真实、完整提供所需印证材料,切实提高统计数据质量,确保应报尽报,应统尽统。